要件定義はなぜ失敗する? 生成AI時代に大切にしたいプロジェクトマネジメント成功術

あーつらい・・・

「このプロジェクトは失敗だ」

「また仕様変更か…」

「作ったはいいが、誰も使ってくれない」

ITプロジェクトに携わる方なら、一度はこんな”つらさ”を経験したことがあるのではないでしょうか。

驚くべきことに、調査によればITプロジェクトの成功率はわずか約31%に過ぎません。実に7割近くが、予算超過、納期遅延、あるいは機能不足といった「課題あり」または「失敗」に終わっているのです。

では、その失敗の震源地はどこにあるのでしょうか?

答えは明確です。

プロジェクト失敗の最大要因は、「要件定義の不備」に集中しています。

この記事では、なぜ要件定義がこれほどまでにプロジェクトの成否を分けるのか、そしてAIが台頭する現代において、私たちプロフェッショナルに本当に求められるスキルとは何なのかを、体系的に解説ます。

すべては「3つの言葉」の違いから始まる

経験豊富なプロジェクトマネージャー(PM)やビジネスアナリスト(BA)ほど、ある「3つの言葉」の違いに異常なほど敏感です。

それは、「要望」「要求」「要件」の3つです。

- ① 要望 (Wish)

顧客の頭の中にある、感情的で曖昧な「想い」。「競合に勝ちたい」「もっと楽にしたい」といった願望です。 - ② 要求 (Request)

要望を具体化した「〜したい」という機能や手段。「スマホで申請できるようにしたい」「顧客分析機能が欲しい」などです。 - ③ 要件 (Requirement)

関係者全員で合意した、測定可能で実現可能な「仕様」。「〜であること」「〜秒以内に表示すること」といった、開発可能なレベルの"契約"です。

多くの失敗プロジェクトは、顧客の「要望」や「要求」をそのまま鵜呑みにして開発を進めてしまいます。その結果、「誰も使わない執行役員のお気に入りダッシュボード」や、「『いい感じ』という曖昧な言葉に振り回され、無限に続く『もうちょっと右』地獄」が発生するのです。

私たちの仕事は「御用聞き」でも「翻訳家」でもありません。

顧客の曖昧な「要望」の背景にある真のビジネス課題を突き止め、ステークホルダーと対話し、合意された「要件」を“作り出す”こと こそが、要件定義の本質なのです。

「契約書」か、「仮説」か。2つの開発モデル

この「要件」の扱い方は、プロジェクトの進め方によって大きく2つに分かれます。

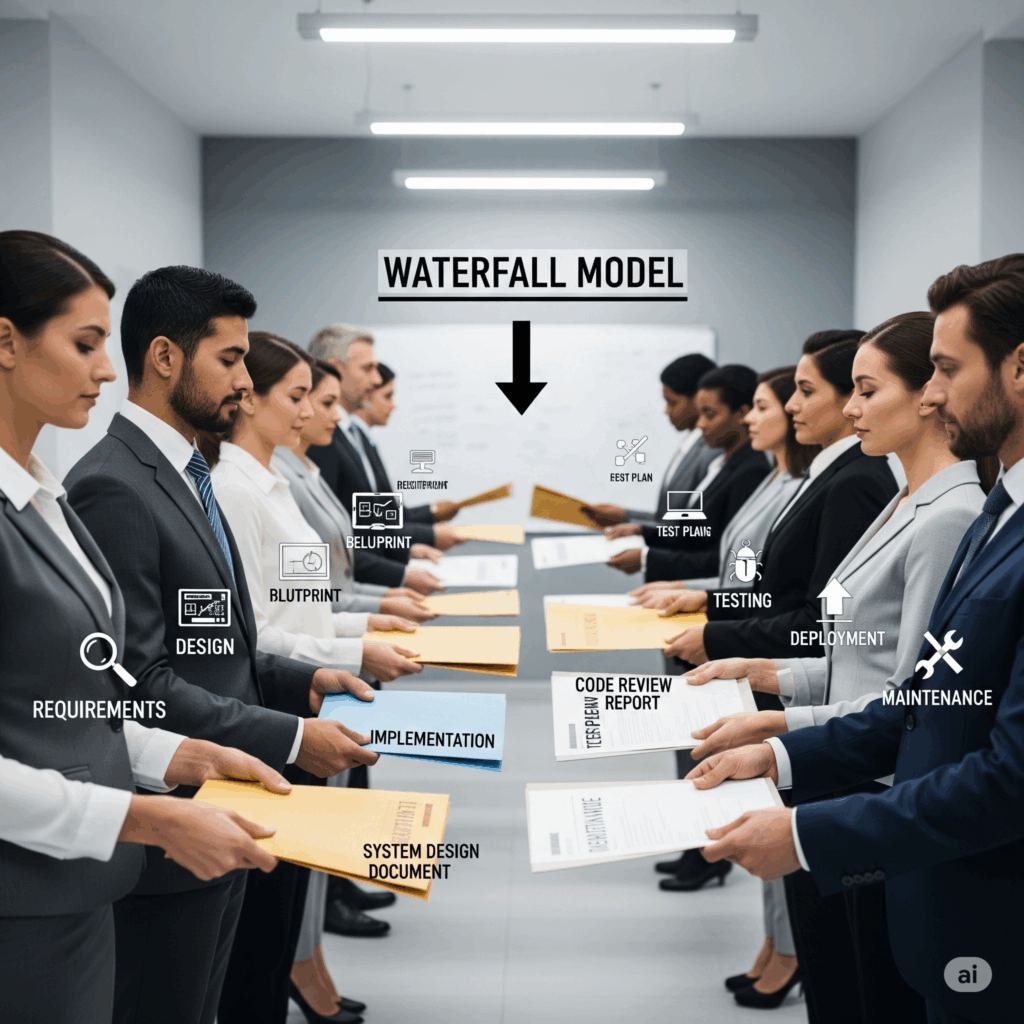

1. ウォーターフォール型:「要件」は不変の「契約書」

伝統的なウォーターフォール開発において、要件定義は「プロジェクトの憲法」です。

最初に完璧な「設計図(要件定義書)」を完成させ、以降の変更は厳格に管理されます。このアプローチは、作るべきものが明確な大規模プロジェクトに適しています。

成功の鍵は・・・

①計画と骨子作成

②要求収集と分析

③モデル化

④機能要件の定義

⑤非機能要件の定義

⑥レビューと承認

という6つのステップ を踏み、抜け漏れのない網羅的なドキュメント(ベースライン)を確立することです。

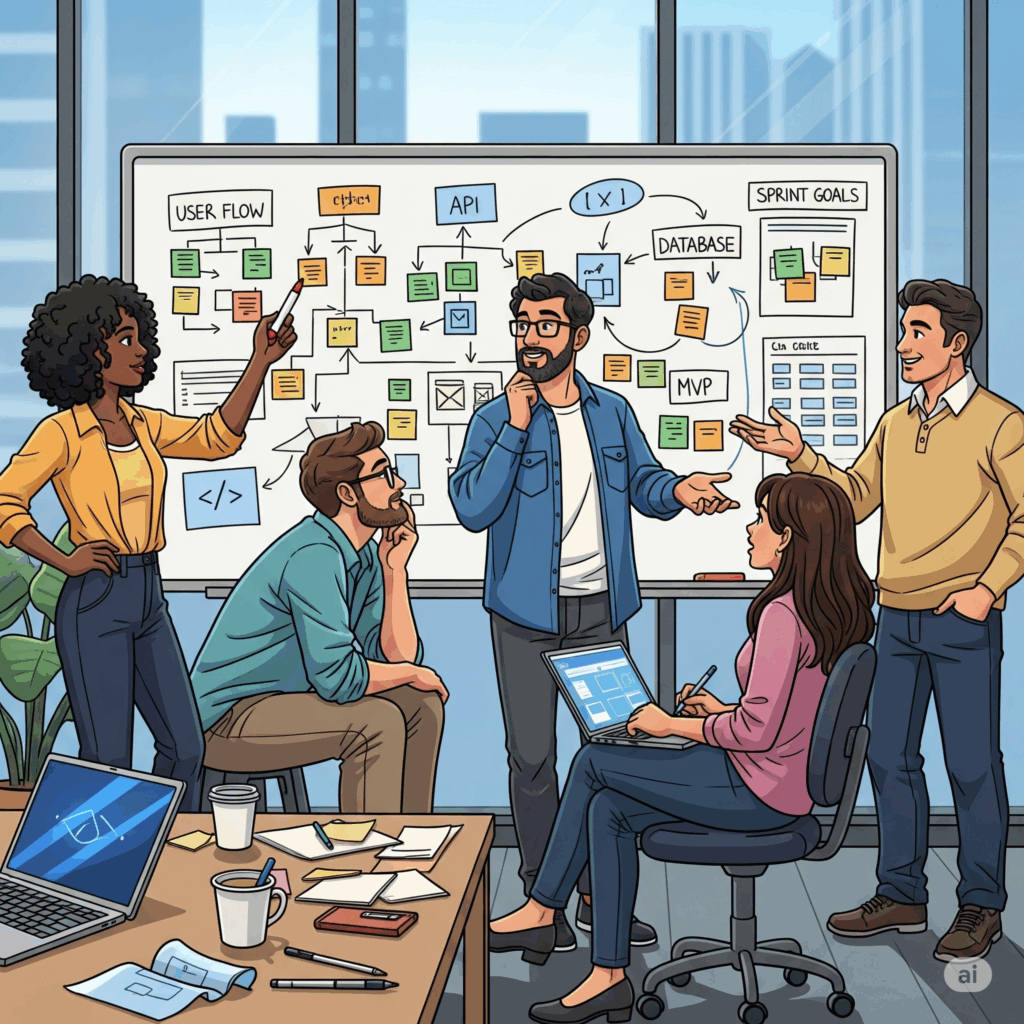

2. アジャイル型:「要件」は検証すべき「仮説」

一方、アジャイル開発において、要件は「変化・成長させていく仮説」として扱われます。

開発開始時点では、何が本当に価値があるか誰も正解を知らない ことを前提とします。

アウトプットは分厚い仕様書ではなく、優先度順に並んだ「プロダクトバックログ」 です。

アジャイルの目的は、「この機能があれば顧客は喜ぶはずだ」という仮説(ユーザーストーリー) を、スプリント という短いサイクルで「作り(Build)」 、動くソフトウェアを顧客に「見せ(Review)」 、そこから「学ぶ(Feedback)」 ことで、リスクを最小限に抑えながら価値を最大化することです。

どちらの手法であれ、「曖昧な言葉を具体的な仕様に落とし込む」という本質的なスキルは、絶対に不可欠なのです。

AIは「作業者」から「思考のパートナー」へ

ここで、現代の強力な武器である「生成AI」が登場します。

AIは要件定義を自動化する「銀の弾丸」ではありません。AIは、「非常に優秀だが、指示待ちで、たまにもっともらしい嘘をつく新人アシスタント」 です。

AIの登場により、私たちの役割は「作業者」から、AIを率いる「指揮者(マネージャー)」へと劇的に変化しました。

面倒な「作業」はAIに任せ、人間はより本質的な「思考」と「判断」に集中するのです。

AIを「思考のパートナー」にする3つの高度な活用術

- AIに「前提知識」を与える(コンテキストシート)

AIの回答が的外れなのは、あなたのプロジェクトの前提条件を知らないからです。

対策として、まず「プロジェクトコンテキストシート」(プロジェクトの目的、ステークホルダー、スコープなどをまとめたもの) を作成し、AIに読み込ませます。

この一手間で、AIは「物知りな他人」から「頼れるチームメンバー」に変貌します。 - AIに「ドラフト作成」を任せる(WBS・機能定義書)

ゼロから詳細なWBS(作業分解図) や、機能定義書の「異常系」の洗い出し を行うのは膨大な作業です。

教育済みのAIにコンテキストと要求リストを渡せば、AIは質の高いドラフトを瞬時に生成します。人間は、そのドラフトをレビューし、修正・清書するだけでよくなります。 - AIに「レビュー」させる(抜け漏れの発見)

最も高度な使い方が、AIを「批評家」として使うことです。

例えば、アジャイル開発で作成したユーザーストーリーをAIに提示し、「経験豊富なQAエンジニアの立場で、この受け入れ基準に足りない観点を洗い出して」 と指示します。

するとAIは、「正常系」だけでなく、人間が見落としがちな「異常系・例外シナリ」を網羅的にリストアップしてくれます。

最後の砦:AIにはできない「対立の調整」

AIでドキュメント作成をどれだけ加速させても、決してAIに任せられない仕事が残ります。

それは、「人との対話」であり「ステークホルダー間の対立の調整」です。

例えば、経費精算システムのレビュー会で、こんな対立が起きたとします。

- 営業部長: 「外出先から1秒でも速く申請したい。入力項目は最小限にしてくれ!」

- 経理部長: 「税務調査で否認されては困る。費目や参加者名など、全ての項目を必須入力にしてくれ!」

「究極のシンプルさ」と「完璧な網羅性」の対立です。この「板挟み」こそ、PMの腕の見せ所です。

プロは、この対立を「健全な痛み」 と捉え、以下の3ステップで解決に導きます。

- 共通のゴールに立ち返らせる:

「お二人のご意見は、それぞれ『申請者の工数削減』と『経理部門のチェック工数削減』という、プロジェクト全体のゴールに不可欠な視点です」と、まず両者の貢献を認め、共通の土台に立たせます。 - トレードオフを「可視化」する:

「A案(営業部長案)」「B案(経理部長案)」それぞれのメリットとデメリット(リスク)を客観的な表にまとめ、両案とも全体のゴールから見ると片手落ちであることを示します。 - 「第3のハイブリッド案」を提示する:

「では、費用の種類に応じて入力フォームを動的に変えるのはいかがでしょう? 交通費はシンプルに、交際費は詳細に、と分けることで両方の要求を両立できます」 と、具体的な着地点を提示し、合意形成を主導します。

まとめ:あなたの価値は「作業」から「判断」へ

プロジェクトの成功は、完璧な設計図を一度で描くことでも、AIに全てを任せることでもありません。

私たちの役割は、曖昧な「想い」から本質的な「課題」を突き止め、手法(ウォーターフォール/アジャイル)を使い分け、AIという「武器」を駆使し、そして最後は「人」と対話して最善の「判断」を下すこと。

AIがどれだけ進化しても、この「問いを立てる力」「対話する力」「決断し、責任を負う力」 こそが、私たちプロフェッショナルに求められる不変の価値なのです。

さらに深く学びたい方へ

この記事でご紹介した内容は、私がUdemyで公開している講座「体系的に学ぶ 要件定義の教科書|思考を加速させる実践演習とAI活用術」 のエッセンスを凝縮したものです。

この講座では、ご紹介した内容の詳細学習や、記事では触れられなかった

- 網羅的なドキュメント(WBS、機能定義書、非機能要件定義書)の具体的な書き方

- UML(ユースケース図、業務フロー図)の実践的なモデリング手法

- AIを使ったヒアリングのロールプレイング演習

など、明日から現場で使える、より実践的なテクニックを、豊富なテンプレートや演習と共に体系的に学ぶことができます。

もし、あなたが「要件定義スキルを根本から鍛え直し、プロジェクトを成功に導くプロフェッショナル」にご興味があれば、ぜひ講座でお会いできることを楽しみにしています。

体系的に学ぶ 要件定義の教科書|思考を加速させる実践演習と要件定義への生成AI活用術

PM/PL/PMOのためのITプロジェクトマネジメント実践講座。システム開発の要である要件定義の全手順(ウォーターフォール/アジャイル/生成AI活用)を網羅し、リアルな演習とAIとのロールプレイでプロジェクトを成功に導くスキル習得を目指す!

※タイトル、サムネイルクリックでUdemyの講座ページへ遷移します。